ABOUT

ワタリウム美術館について

-

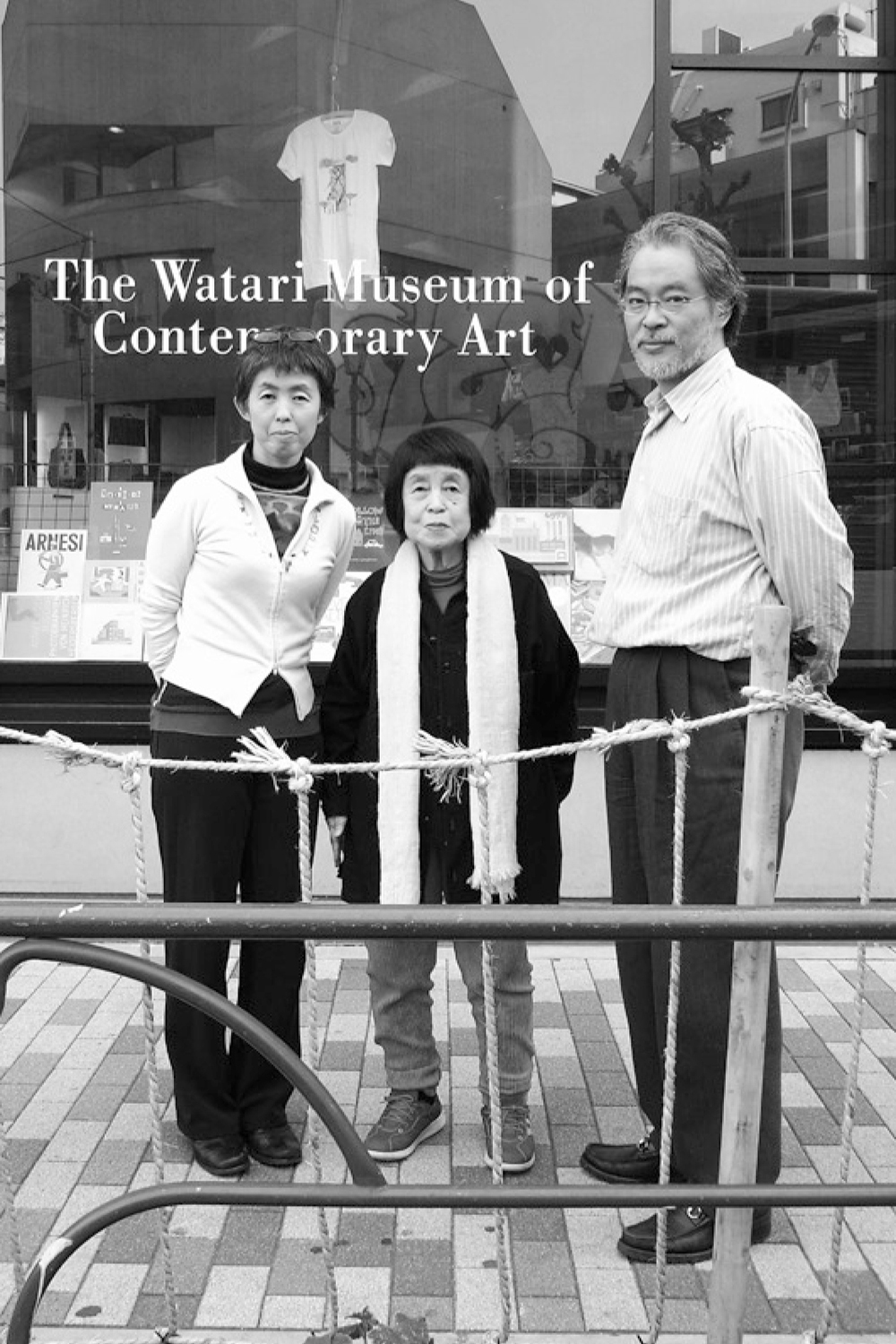

ワタリウム美術館前にて、左から、和多利恵津子(館長)、和多利志津子(初代館長)、和多利浩一(CEO)

-

ワタリウム美術館外観

ごあいさつ

ワタリウム美術館は、1990年9月、プライベート美術館として開館しました。

初代館長を務めた和多利志津子(1932-2012)は、1972年から1988年まで同地でギャルリー・ワタリを運営し、アンディー・ウォーホル、キース・ヘリングやドナルド・ジャッド、ソル・ルウィットなど、世界の現代美術をいち早く日本に紹介してきました。ワタリウム美術館の所蔵品は80年代のこれらの活動によって集められたものがベースになっています。

また、建物はスイスの建築家マリオ・ボッタによって設計され、御影石とコンクリートのストライプ模様の外壁と、街に大きく羽を広げた鳥のように力強いデザインが印象的で地域のランドマークとなっています。

美術館としての設備を備え、未来のアート作品の展示にも対応できるよう、世界で活躍するキュレーター、ハラルド・ゼーマンが建築アドバイザーとして参加しました。

美術館の展覧会としては、開館当初からハラルド・ゼーマンや伝説のキュレーターであるヤン・フートなどをゲストキュレーターとして迎え、国際的な現代美術展を発表、さらに南方熊楠、岡倉天心といった日本の文化を支えた人物についても調査し、独自の視点で発表しています。さらに1990年以降は日本の若い現代アーテイストたちの紹介に力を入れ、現代アートファン層を大きく広げてきました。

また展覧会をより深く理解してもらうため様々なイベントを開催していることも大きな特徴です。講演会、ワークショップ、研究会、現地への研修旅行など開館以来1,000回以上の催しがありました。

ワタリウム美術館へ

アートの「世界」は、いま文字通り「世界のアート」へと、広がろうとしています。そしてワタリウム美術館は、そうしたアートの発展の中心の一つをなしていると、わたしは考えています。いま、世界の至る所で多くの人々が求めてやまないものを、ワタリウム美術館は最も高いレベルで、しかも極めて洗練された方法で、実現しているのです。

ワタリウム美術館ははやくもその出発点から、山の頂きを見つめていました。このことは、美術館の設計のために建築家マリオ・ボッタを招いた決断に、すでに見ることができます。また、展覧会作りの世界的な専門家を招き、コンテンポラリー・アートの発展に国際的に貢献しているアーティストの参加を実現したことからも明らかです。東京という土地に根を下ろした活動でありながら、閉じこもった地域主義に陥ることなく活動を続けているのです。

こうした極めて高い水準で、国際的なアートにおける日本の位置の再検討を迫る場が、出現しつつあるのです。最高の物さしを選んだことは、最も厳密な判断を下す事だけでなく、最高の挑戦を生み出す事をも意味するのです。

美術館の選択としてこれまでに採り上げたアーティストのリストから浮かび上がってきたのは、ワタリウムがはっきり日本に基盤をおいている事です。そして同時にワタリウム美術館は、どこの土地であれ、重要だと考えられているものであればすべてを展覧会として紹介しています。閉鎖的な「地域主義的」という言葉でも、「国際的」という言葉でも、くくることはできません。それは、独自の文化が育んだ感性にもとづいて世界との絆を求める、日本の選択の現れなのです。

また一方、ワタリウム美術館は、日本やアジアのアーティストについても密度の高いリサーチを行い、丹念な関係作りをしています。美術館が行う提案全体の中で、欠くことのできない部分を構成する可能性を、アーティストたちは与えられているのです。

こうして、ワタリウム美術館は、世界のあらゆる土地の人が耳を傾ける、ひとつの声になりつつあります。いまを超えて、いつか日本がワタリウム美術館にさらなる感謝の言葉を贈る日がやって来ることでしょう。

ヤン・フート(ベルギー・ゲント現代美術初代館館長, ドクメンタ9芸術監督)

(1995年)

-

ヤン・フート

-

ハラルド・ゼイマン

響きわたるトライアングル

東京は魅惑的な都市である。中部ヨーロッパの都市が、古い歴史をもつ中心部とむしろ成功しているとは言い難い周辺地域やベッドタウンからなるのとは反対に、東京では、広い通りには近代が現前して、あらゆる建築様式が建ち並んでいるかと思えば、角を曲がってすぐのところからは中世が始まって、二階建ての日本式住宅や商店が、軒を接するようにひしめきあっている。そしてこれら二つの時代、二つの世界をつなぐ絆は、ごちゃごちゃした電柱、支柱、ケーブル、電線等の空中を通じてなされるエネルギー供給で、それはカリフォルニアを思わせるようなところがある。

Mario Bottaが、小さな美術館ー彼がティチーノに建てた優れた住宅ほどの大きさーを東京に建てる依頼を受けた1985年、彼の意欲をかき立てた要素は、東京の街並のコントラストや、初めて日本で建物を建てるチャンス(大火災や大地震に合わせた建築規準を習得する労苦という授業料を払ってでも)にとどまらず、依頼主—建築家個人の造形表現と東京の建造物の極端な多様性との対決—最初の美術館建築、といった条件の組み合わせと、与えられた小さなものを大きなものへと変容させる魔術的行為であった。

依頼主は、和多利という一家族である。日本では美術を扱う仕事は、大きな百貨店や比較的小さな市立・区立の美術館、それに西欧中心の傾向を持つ営利的な画廊のものである。これらの場合、ある種の活動方針が確認されることはまれでしかない。

しかし、ワタリウムの前身、ギャルリーワタリのプログラムは違った。1972年に東京に誕生して以来、そこで展示されたのは、次のようなアーティストの作品である。

Max Bill(1972), Nam June Paik (1978からほぼ毎年), Donald Judd(1978), Soto(1979), Lucas Samaras(1980), Sol LeWitt(1980), Andy Warhol(1980 から), Joseph Beuys(1981から), Buckminster-Fuller(1982), On Kawara(1983), Keith Haring(1983から), Mario Botta(1985), John Cage(1986), Jonathan Borofsky(1987), Allen Ginsberg(1987), Marcel Broodthaers(1988), この概観が証拠だてるのは、日本にしては脅威的といえる情報作業であり、それと同時に、あらゆる芸術への関心、並びに非質料的なものへの、すなわち流動的(フルクサス)かつ厳密なものへの愛着であり、また、全体としては、西欧に向っての完全な披きである。

さらにここから読み取れることは、和多利志津子は、ひとつのプログラムを遂行したというよりは、自分の強い直感に導かれて、「脱境界的」芸術家を追求してきたのだということである。それはまたすべての媒体を用いた芸術の国際語を東京にもたらそうとするーしかも個人のイニシアチブにおいてー野心にも導かれている。

かくして、新しい精神は、それに応じた身体を必要とする。1985年、すなわち、まだニューヨーク近代美術館で展覧会がひらかれて名声がいっそう高まるより前に、Mario Bottaの公開対談が、ギャルリーワタリで行われた。この時すでに彼はもともとの画廊の場所に、新しい建物を建てるという依頼に協力することになっていたのである。建物は、外部に向かっては、内部の性格をはっきりと示し、内部においては、多様な関心に応えるはずのもので、完成したあかつきには、WATARI-UM(ワタリ・ミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アート)と呼ばれることになっていた。従って、建築そのものが、画廊から美術館になるという主張でなければならなかったのだ。

美術館の設立が世界でもっとも盛んなこの国において、もっとも小さな個人美術館であるWATARI-UMは、ある意志を表明する。すなわち、未来に対する感受性を備えて現代のアートという冒険を日本にもたらすことによって、日本を全く変化させ、それをさらに越えて、個人の所有についての考え方を全く変化させようという意志である。非常に長いあいだ外に対して閉ざされてきた国において、今日の世界を経済的に制服している一国民のために、いまや、このよう意志を宿すにふさわしいユニークな家が存在する。

このことに魅了されて、Mario Bottaは、五年間かけてこの建築に取り組んだのだ。彼が整えた前提条件によって、今、渋谷区神宮前のトライアングルから、精神のバミューダトライアングルが生まれようとしている。

ハラルド・ゼイマン(1990年)